Speed Triple955iシム構成について

|

| SHOWAフォーク 伸・圧減衰機構 |

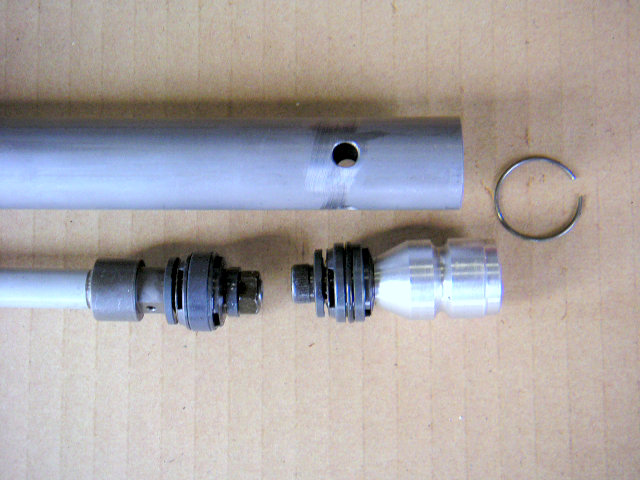

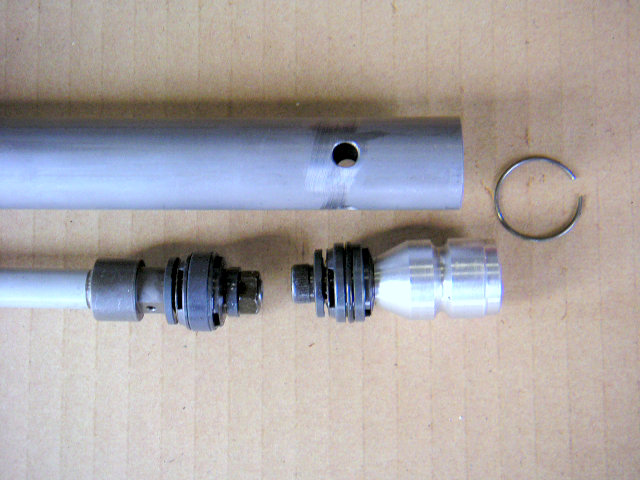

SHOWA製フォークチューブの中に内径20mmのチューブ内に伸長と圧縮方向の流路を制御するインナーカートリッジがあります。カートリッジのバルブの片側に積まれたシムがオイルの流量を制御して減衰を発生します。厳密に言えばこのバルブを通る通路だけでは無くライダーが変更する減衰アジャスターの流路が存在します。

またオイルの流路は共通ですので伸・圧回路の設定変更は互いに影響し合いますが。

2001年式 スピードトリプル955i 純正伸び側減衰カートリッジのシム構成

1 ウェーブワッシャ付きキャップ

2 17x0.4

3 バルブ

4 17x0.15

5 16x0.15

6 15x0.15

7 14x0.15

8 9.4x0.15

9 11.4x0.4

10 11.4x0.4

11 11.5x2.6

2001年式 スピードトリプル955i 純正圧側減衰カートリッジのシム構成

1 ウェーブワッシャ付きキャップ

2 17x0.4

3 バルブ

4 17x0.10

5 17x0.10

6 16x0.10

7 15x0.10

8 14x0.10

9 13x0.10

10 12x0.10

11 8.4x0.10

1998年式と2001年式のシムスタック構成の違い

1998年式 T595 純正圧側減衰カートリッジのシム構成

1 ウェーブワッシャ付きキャップ

2 18.0x0.25

3 バルブ 12.0mm厚

4 9.5x0.2

5 9.5x0.2

6 12x0.10

7 14x0.10

8 16x0.10

9 18x0.10

10 18x0.10

T595から955iになって色々と細かい変更を受けた様ですが、ストックしているフォークのバルブとシムスタックも年式で異なっています。この圧側バルブはオイル粘度を#10→#5へ下げると減衰が効かなくなりました。減衰機能を強くするにはオイル粘度を上げる方向で調整するしかありません。

試しに純正状態でフォークオイル粘度を変更しました。短期用として安いフォークオイルを使い10W/5Wの混合で動粘度は5Wの約2倍の30以上を目標にしました。4:1で混合して最後の少量は#5で調整したら最終的に計算上の粘度は29.5。10W(33.9)でも似た様な気もしますがw。油面は110mmに下げました。

試乗してみると減衰が上がったせいか路面変化に対する反応が良い意味で鷹揚になりました。跳ねとかゴツゴツした感じも無くハンドルに感じる力が一枚クッションを増やした様に丸められて安定感があります。ハンドル舵角に対する反応も過敏な反応が抑えられてギャップに対する振れに身構える事もないので、試しに伸圧減衰を1/4締めましたがあまり差異は感じませんでした。

1997年式 金フォーク リバルビング伸び側減衰カートリッジのシム構成

1 ウェーブワッシャ付きキャップ

2 17x0.4

3 バルブ

4 17x0.10

5 17x0.15

6 14x0.10

7 16x0.15

8 15x0.15

9 13x0.20

10 11.4x0.40

11 9.5x0.20

1997年式 金フォーク リバルビング伸び側減衰カートリッジのシム構成

1 ウェーブワッシャ付きキャップ

2 17x0.4

3 バルブ 8.7mm厚

4 12.75x2.0

5 10x0.20

6 10x0.20

7 12x0.10

8 14x0.10

9 16x0.10

10 18x0.10

11 18x0.10

2018/02~2018/10途中経過

暫くオイル粘度を上げた(油面100mm/#8.0位?)純正フォークで乗っていましたが、オイル粘度を上げて不安定な挙動は収まったものの走行中のステムの位置が相対的に高く感じられリーンのロール軸の挙動に対してステアリングの舵角が上手く噛み合わない乗り難さがありました。

上記のリバルビングが完了した整備済み金フォークを受け取ったので取り付けて試乗します。プリロード13mm、油面120mm/#7.5です。ハンドル調整のため跨ってみるとステアリング位置が相対的に低く感じます。

走り出した最初の印象はやはりフロントが低い位置で上下動に対しては一定の高さで前進する感じです。

30km/hまでの極低速では車体のターンに対してタイヤがリーンする際のリヤの動きに対してフロントの舵角が先に付くいわゆる切れ込みが若干発生します。

それ以上になるとリヤタイヤのリーンに対してフロントが低い位置から連動してロールするため、あまりフロントの挙動を意識する必要が無くなりました。要はフロントから良く寝ていく感じになりました。

フォークの上下動については整備前のフォークや純正フォークだとフロントの挙動がリヤと一致せず、常にバランスさせる感覚がありました。今回は減衰自体は以前の仕様から比べて伸・圧共に上がっている筈ですがフォークの動きに対してトップブリッジ辺りが一定の状態を保持する安定感があるため直進からターンインしてコーナリングまでの姿勢維持に考える事無くアクセルを開けていけます。細かい不整路面に対しても凹凸の吸収は良くなりました。

|

| ステムベアリングの給脂 |

しかしフォークチューブの劣化のためフォークオイルの経たりが早く約3,000km程走行後、前後の動きが悪くなったためGVを組み込んだ銀フォークに変更しています。丁度タイヤを190/55-17から180/55-17に交換したりステムベアリングの給脂などを実施しますが、最終的にリヤのリンク周りも問題を抱えている事が判るまで少々試行錯誤する事になりましたが。

2001年式 955iフォーク Racetech FRGV02伸側減衰カートリッジのシム構成

1 17x0.4

2 GVバルブ

3 17x0.15

4 17x0.15

5 17x0.15

6 17x0.15

7 17x0.15

8 11x0.10(クロスオーバー)

9 15x0.10

10 12x0.10

11 09x0.10

チャートはrH16

T595/955iのフォークはSHOWA製45mmインナーの正立フォークで同仕様のフォークはHONDA CBR900RR(97-99)、CBR600RR(01-03)、SUZUKI GSX-R600(01-03)に使用されていました。ただし伸側ユニットのFRGV S02の設定があるのは600だけでCBR900RRとTriumphには設定がありません。同じ20mm系ピストンのインナーカートリッジにも関わらずです。まあ、それはどうでも良くて955iにFRGV S02を使う事にしました。

レーステックのシム構成は単純です。標準のセッティングチャートでは低速側大径シム(17mmx0.15t)の積み重ねが変わるだけです。低速側のテーパーシムは15/12/9の3枚だけです。新しいシムを購入すれば自分なりのシムスタック構成を組む事が出来ます。

レーステックのDVS(Dightal Valving Search)サイトにアクセスして説明書に添付されているアクセスコードを入力し、自車重と自分の体重と乗り方を入力するとセッティングと各種アドバイス(油面とかバネ等の情報も含む)が表示されます。とは言え体重が100kg以上とか無い限りシムは大径シムの枚数が1枚増減するかどうかの違いです。

2001年式 955iフォーク Racetech FMGV S2040圧側減衰カートリッジのシム構成

1 17x0.4

2 GVバルブ

3 17x0.15

4 17x0.15

5 17x0.15

6 17x0.15

7 11x0.10(クロスオーバー)

8 15x0.10

9 12x0.10

10 11x0.10

11 09x0.10

チャートはc34

FMGV S2040のパーツ構成について

チェックバルブ側のシムを抑えるバネをセットするカップドワッシャーが何故かネジ切りになっていました。マニュアルを確認しましたが、どうやらポストタイプのチェックナットが同梱されている様です。

純正ボルトにはネジ部が無いためネジ山の無いところまでセット出来ません。純正のワッシャーを使う事にしました。

2018/10 GV組込み955iフォーク交換

GVを組み込んだ伸側/圧側ユニットをインナーカートリッジのチューブに組み込みフォーク本体へ戻しました。

スプリングはGSX-R600用の0.8kgシングルレートバネとスラストベアリングを組み、フォークオイルは画像の通りKHL15-10(#5)です。油面は120mmで調整しました。

この時点ではリヤサスはNitronのR2に交換していますが、リンク周りは純正のままです。

減衰アジャスターを伸圧1回転戻し状態でフォークを押した感じでは普通の押し戻しの感覚ですが、1/2回転戻しにすると伸側の減衰が強力になりました。判る程ゆっくり戻ってきます(^^;。低速側シムが5枚だからかどうかは不明ですが、オイル粘度5Wで減衰がはっきりと効く様になりました。

圧側減衰も1/2回転まで締め込むと減衰が明確になりますが、伸び側ほどの変化ではありません。

2019/02 リヤリンク一部グリスアップ

リヤの純正リンク部分のメンテナンスを行いました。フレームとスイングアームのピボット側はエキパイを外さないとネジが外れないし最終的に昔作ったボトムリンクのリンケージに変更するので今回も実施しません。2002年以降対応のサイレンサーを装着している関係上、ピボットのトルクスボルトを外すにはサイレンサーを取り外す必要があります。

ジャッキアップポイントの右はクラッチの下、左はサイドスタンドステーで荷重を受けています。またリンケージのボルトを抜いても車体が動かない様にタイヤと車体後部をジャッキで支えています。その他にリンクとエンドアイのネジ穴位置合わせにも使います。

ボルト・スリーブ・ニードルローラーベアリングは1年弱のメンテにしてはベアリング内部グリスは汚れていますがグリスはそれほど抜けていません。シャフトのグリスも残っています。

ただシールが1個ダメになっていました。駄目なシールのみストックしてある予備シールに交換しました。破損したシールのみ予備のシールに交換しました。指では押し込めないので予備のオイルシールはウォーターポンププライヤーで押し込みました。

このシール、webikeの純正パーツに掲載されているTriumphのカタログから番号が消えていますね(T3600040)。サイズは同じ(20x26x4)なのでSpeed Triple1050のパーツ(T3600178)が使えると思いますが。ちょっと厚めのスズキのやつでも使えそうな20x26x4.5?(09284-20003)。

シールリップには防水のシリコングリス。ベアリングにはShimanoのハブベアリング用リチウムグリスと有機モリブデンを含むラバーグリスを合わせて塗り込んでいます。

グリスアップを行ってリヤサスの車高調整エンドで車高を調整しても、冬場の路面温度の低さと相まって前後の動きに安定感が無いように感じます。概ね原因となる箇所については見当はついているのですがあるパーツが入手出来ないと作業に入れないため暫く間が空く事になります。

コメント

コメントを投稿